Студенческий меридиан

Выпуском журнала занимался коллектив журналистов, литераторов, художников, фотографов. Мы готовим рассказ о коллегах и об их ярких, заметных публикациях.

А сейчас назову тех, кто оформлял СтМ с 1990-х до 2013-го.

Главный художник

мастер компьютерного дизайна

и фотограф Игорь Яковлев.

Большая часть обложек и фоторепортажей – творческая работа Игоря Яковлева.

Надеюсь, что нам удастся представить Вам увлекательную историю создания и деятельности СтМ.

Юрий Ростовцев, гл. редактор

«Студенческого меридиана», журнала,

которому я с удовольствием служил

с 1977 по 2013 годы.

Номер 07, 2008

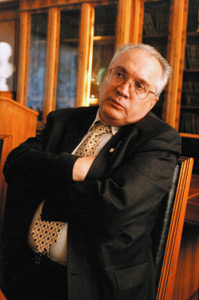

Виктор САДОВНИЧИЙ: «Майкрософт» нас понимает лучше?

Национальный проект «Образование» набирает обороты. Только за четыре последних года Государственной Думой принято более 20 федеральных законов в сфере образования и науки. Из них 10 – в 2007 году. ЕГЭ, бакалавр, магистр, «Болонский процесс», – слова и словосочетания, которые прочно внедрились в лексикон школьников, студентов, преподавателей и ученых. В самом разгаре реформы отечественного образования своими мыслями с нашим журналом поделился академик, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова В.А. САДОВНИЧИЙ.

– Виктор Антонович, на дворе июль – пора вступительных экзаменов. Сейчас студентом можно стать, представив приемной комиссии результаты успешно сданного ЕГЭ. Так ли обстоит дело в МГУ, и какие есть альтернативы?

– Виктор Антонович, на дворе июль – пора вступительных экзаменов. Сейчас студентом можно стать, представив приемной комиссии результаты успешно сданного ЕГЭ. Так ли обстоит дело в МГУ, и какие есть альтернативы?

– В этом году мы должны будем засчитывать нашим абитуриентам результаты ЕГЭ по двум предметам – русскому языку и математике. В то же время, по нашему настоянию, мы имеем возможность принимать традиционные экзамены. Однако, начиная с 2009 года, по закону по всем предметам мы должны будем считаться с результатами ЕГЭ. Но права проводить наши собственные, дополнительные к ЕГЭ, экзамены будем, как и раньше, добиваться. Это все-таки МГУ.

В качестве альтернативы ЕГЭ для вузов всей страны по нашей инициативе создана специальная система отбора талантливых ребят – олимпиады и конкурсы для школьников. Это движение координируется созданным при Российском Союзе ректоров Российским советом олимпиад школьников, который поручено возглавлять мне.

Уже в этом году мы можем при приеме засчитывать результаты не только региональных этапов всероссийской олимпиады школьников, олимпиад «Ломоносов» и «Покори Воробьевы горы», но и ряда других. И доля победителей олимпиад «высшей пробы», поступающих в Московский университет, должна расти. В прошлом году практически половину нового приема составили такие ребята. При этом конкурс был, как и все последние годы, стабильно высоким – почти шесть человек на место, с превышением показателя предыдущего года.

– Ваша оценка имеющейся теперь уже в каждом университете двухуровневой (бакалавр – магистр) системы обучения и в целом влияния так называемой «Болонской декларации» на отечественную систему образования?

– Я по-прежнему убежден, что подготовка бакалавров – а это скоро начнут делать и техникумы – не должна стать главной задачей университетов. Наше предназначение в другом. Миссия университета – давать образование самого высокого уровня, готовить специалистов, магистров, аспирантов, докторантов.

Какие бы слова о положительном влиянии Болонской декларации на нашу систему образования ни произносились, специалисты хорошо понимают, что причины ее появления – не во внутренней логике развития системы образования европейских государств, а в экономико-политической ситуации сегодняшней Европы. В Европейский Союз устремилось много стран, находящихся, как их политкорректно называют, в «переходной фазе» своего развития. Их задача – воспользоваться мощью экономики наиболее развитых государств Европы и направить туда свои трудовые ресурсы. Разве у России такая цель?

Московский университет решительно за интеграцию образовательных систем, но это должно быть вдумчивое и серьезное сближение, обогащение полезным опытом.

– Чем, на ваш взгляд, вызваны нынешние реформы?

– Чем, на ваш взгляд, вызваны нынешние реформы?

– О необходимости кардинального изменения системы отечественного образования говорится давно, приводятся разные доводы. Прежде всего утверждается, что для дальнейшего экономического роста в стране и структурных изменений в экономике не хватает квалифицированных кадров, и этот дефицит будет только нарастать. Хотя в реальности никто не представил ясных расчетов потребностей в кадрах различных отраслей экономики. Но вывод, что надо интенсивно реформировать систему образования, уже сделали.

Часто можно слышать, что существующая система образования готовит людей к «уже ушедшей» экономике. Поэтому, дескать, увеличивается разрыв между качеством образования и растущими требованиями со стороны работодателей к знаниям работников, ставится под сомнение способность нынешних выпускников творчески применять полученные в вузах знания в реальных условиях.

Поскольку сейчас России принадлежит малая часть мирового рынка образования – всего лишь десятые доли процента, – кое-кто делает вывод о неконкурентоспособности нашей высшей школы. Чиновники считают, что это связано в первую очередь с качеством образования, которое, по их мнению, не выдерживает международной конкуренции.

И как же нам предлагают реформировать образование? Оказывается, все очень просто: достаточно скопировать нынешнюю европейскую систему, причем в наиболее примитивной форме.

– Тогда как быть с «утечкой мозгов» и большим спросом на наших специалистов на Западе, а теперь уже и на Востоке?

– На самом деле никто пока четко не доказал, что российская система образования плохая и что она хуже, чем на Западе. Больше говорят о том, что она должна быть иной, причем такой, какой она нужна не нам, а кому-то другому. Парадокс: Россия – единственная страна, которая ругает свое образование только потому, что оно, с позволения сказать, не такое, «как у людей»!

В прошлом году мы сравнили учебные планы нашего университета и примерно пятидесяти ведущих университетов мира по естественнонаучным дисциплинам. Оказалось, из всей совокупности учебных курсов, читаемых в этих вузах, в МГУ читается две трети, тогда как в каждом из сравниваемых – не более половины. Можно сделать соответствующие выводы.

Есть еще одна интересная закономерность. За последние 15 лет неоднократно менялись авторы реформ, но неизменными остаются идеи, направленные на прямое следование зарубежным образцам. А это чревато утратой очевидных, признаваемых во всем мире достижений отечественного образования. Заметим, что западные страны не стремятся ломать свои системы, отказываться от собственных достижений.

– Стоит ли тогда идти на реформы?

– На самом деле сказать однозначно: «Болонский процесс вреден», – я не могу. Интрига кроется в темпах и попытках «натянуть» нас на некие международные шаблоны без учета специфики национальной системы образования. По большому счету, противников у процесса интеграции нет. Но это должен быть процесс взаимоуважительный, глубоко профессиональный и максимально дипломатичный. Мы не должны, не имеем права разрушить то, чем сильна наша система образования, что составляет гордость страны.

Международное образовательное пространство – это рынок. Поэтому важно отчетливо осознавать, что у нас является конкурентным преимуществом, а что, наоборот, сковывает наши действия. Самое время прислушаться к словам известного публициста XIX века Николая Яковлевича Данилевского: «Образование не насаждается по произволу, как меняется форма одежды или вводится то или иное административное устройство. Его следовало бы не насаждать извне, а развивать изнутри. Ход его был бы медленнее, но зато вернее и плодотворнее».

А недавно один из руководителей компании «Майкрософт» сказал мне: «Если есть простая задача – мы можем решить ее в Америке. Если есть сложная задача – мы решим ее в Индии. А если есть неразрешимая задача – решить ее можно только в России». Причина, на мой взгляд, – фундаментальность нашего образования. И это нужно обязательно сохранить и, конечно, непрерывно обогащать.

– За последнее время Госдумой РФ принято довольно много законов в сфере науки и образования. Не могли бы вы прокомментировать некоторые из них?

– Среди новых законов есть такие, которые явно способствуют улучшению системы образования, а есть и вызывающие беспокойство. Например, можно только приветствовать закон об интеграции науки и образования. В соответствии с ним научные организации и учреждения высшего профессионального образования могут теперь взаимно использовать свои кадры и материально-техническую базу безвозмездно, не платя за это дополнительные налоги в бюджет.

После долгих дебатов принят закон об автономных учреждениях. Первоначальный вариант был для нас совершенно неприемлемым. В результате по предложению Российского Союза ректоров, в котором я являюсь председателем, было внесено более 80 поправок. Хотя каким-то высшим учебным заведениям новый правовой статус показался заманчивым. И на сегодняшний день 18 вузов приняли решение превратиться в АУ. Причем среди них не только какие-то малоизвестные, но и крупные классические университеты – Кубанский и Казанский, Санкт-Петербургские ЛЭТИ, ЛИТМО, Московский экономико-статистический и другие. Это, конечно, их право.

Но, по моему мнению, автономные учреждения, несмотря на свое название, гораздо дальше от собственно университетской автономии, которая сформировалась. По закону ими руководит наблюдательный совет, в котором представители вуза составляют не более трети, причем ректор и его заместители не могут входить в этот совет. Ученый совет, т.е. ведущие профессора и преподаватели, фактически отстраняются от управления университетом. В таких условиях неизбежна потеря фундаментальности науки и образования, и даже возникает риск возможной приватизации.

– Недавно Госдума внесла поправки в Бюджетный кодекс РФ. Как повлияют эти нововведения на финансирование вузов и возможность получения бесплатного образования?

– Поскольку большинство высших учебных заведений в нашей стране сейчас бюджетные, именно они и могут подпасть под статьи нового кодекса. Суть его в том, что все доходы от имущества, от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, то есть все внебюджетные доходы бюджетного вуза, становятся доходами государства. Тем самым вузы лишаются стимула вести платное образование и хоздоговорные работы.

Профильный комитет Государственной Думы считает, что требования к бюджетным вузам надо и далее ужесточать. Тем самым их как бы подталкивают к переходу в иной статус – к тем самым автономным учреждениям, которые наделены достаточно большой свободой в распоряжении средствами – и уже не через казначейство. Но государство при этом снимает с себя субсидиарную ответственность.

Государство, которое хочет обеспечить научную базу для инновационного прорыва, не может оставаться просто наблюдателем процессов, происходящих в науке, образовании и культуре. Оно должно активно и целенаправленно действовать в этой сфере посредством эффективных прозрачных механизмов. Институт бюджетных учебных учреждений для этого абсолютно необходим.

– Какое решение этой проблемы вы предлагаете?

– Решение уже найдено и осуществляется. После многочисленных возражений, в том числе Московского университета, введение в действие нового Бюджетного кодекса было приостановлено до принятия закона о бюджетных учреждениях.

Российский Союз ректоров в инициативном порядке разработал проект федерального закона «О бюджетных учреждениях», а также поправки, приводящие его в соответствие с системой действующего законодательства. В нем определяется юридический статус бюджетных учреждений, закрепляются государственные гарантии их финансовой стабильности. При этом в нашем проекте предусматривается возможность получения ими платы за услуги как дополнительного стимула для инноваций и развития.

Также принят закон о целевых накопительных фондах (так называемый индаумент). Такие фонды имеются практически во всех развитых университетах мира. МГУ в связи с этим подсчитал – чтобы такой фонд эффективно работал в будущем (а это именно фонд будущего Московского университета), он должен накопить несколько сот миллионов долларов. Есть в уставе фонда золотое правило: его средства не расходуются; используются только его проценты и исключительно на развитие вуза. Я уверен, что выпускники МГУ, неравнодушные к судьбе своей альма-матер, откликнутся активным участием.

Даниил ИЛЬЧЕНКО

К началу ^