Студенческий меридиан

Выпуском журнала занимался коллектив журналистов, литераторов, художников, фотографов. Мы готовим рассказ о коллегах и об их ярких, заметных публикациях.

А сейчас назову тех, кто оформлял СтМ с 1990-х до 2013-го.

Главный художник

мастер компьютерного дизайна

и фотограф Игорь Яковлев.

Большая часть обложек и фоторепортажей – творческая работа Игоря Яковлева.

Надеюсь, что нам удастся представить Вам увлекательную историю создания и деятельности СтМ.

Юрий Ростовцев, гл. редактор

«Студенческого меридиана», журнала,

которому я с удовольствием служил

с 1977 по 2013 годы.

Номер 03, 2008

Каменья необыкновенные

«Кристалл – это такая форма существования вещества, к которой стремится вся Природа».

Академик А.Е. Ферсман

В самом центре Москвы, рядом с Ленинским проспектом и больницей святителя Алексия, на правом берегу Москвы-реки, в зелени Нескучного сада, расположена старинная дворцовая усадьба, возведенная архитектором Местом в середине XVIII века для П.А. Демидова – представителя знаменитой династии горнозаводчиков. После смерти Демидова усадьба перешла во владение графов Орловых, и для Алексея Орлова-Чесменского, страстного любителя лошадей, был выстроен самый большой тогда в Москве конный манеж. Когда граф устраивал многолюдные празднества, манеж превращался в банкетный зал. Теперь тут – Минералогический музей Академии наук.

С

восхищением разглядываю друзы и кристаллы, мерцающие на столах в огромном зале

в свете люстр, свисающих с высокого потолка.

С

восхищением разглядываю друзы и кристаллы, мерцающие на столах в огромном зале

в свете люстр, свисающих с высокого потолка.

Из вступительного слова экскурсовода:

– Мы находимся под сводами одного из известнейших среди пяти крупных минералогических музеев мира. В основных коллекциях более 135 тысяч экспонатов со всего мира: природные кристаллы и другие формы минералов; метеориты, драгоценные камни и самоцветы; изделия из камня старых и современных мастеров.

Основан музей в 1716 году в Санкт-Петербурге, когда по приказу царя Петра I для основанной им Кунсткамеры – первого русского естественноисторического музея – была приобретена в Данциге (ныне Гданьск) у доктора Готвальда крупная коллекция минералов (1195 образцов), которая и положила основу Минеральному кабинету. Кунсткамера после «учинения» Петром I Академии наук переходит вместе с Минеральным кабинетом в ведение АН. Постепенно кабинет сделался центром минералогической работы и вырос в крупное научное учреждение Академии наук – вот этот музей...

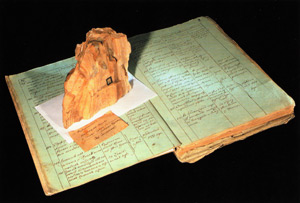

Идем по центральному проходу зала. Справа под стеклом витрин и стендов – документы и раритеты, запечатлевшие историю возникновения музея: вот рисунок «Кикиных палат» – двухэтажного здания кунсткамеры, где размещался первый русский естественнонаучный музей; строчки из указов Петра I, в которых предписывалось сдавать за вознаграждения «каменья необыкновенные»; страница из каталога минералов с поправками рукой М.В. Ломоносова, призывавшего «пойти ныне по своему Отечеству в поисках минералов в обществе потребных»; рядом – личный магнит Ломоносова, с которым он работал в лаборатории.

Мой

спутник, кандидат геологических наук Александр Митрофанов, обращает внимание экскурсантов

на первую витрину с правой стороны, посвященную минералам, названным в честь сотрудников

музея, начиная с Ломоносова, Палласа, Севергина, Кокшарова, Вернадского, Ферсмана,

вплоть до наших дней. Слева притягивает взгляд прекрасно выполненная «Карта месторождений

полезных ископаемых СССР».

Мой

спутник, кандидат геологических наук Александр Митрофанов, обращает внимание экскурсантов

на первую витрину с правой стороны, посвященную минералам, названным в честь сотрудников

музея, начиная с Ломоносова, Палласа, Севергина, Кокшарова, Вернадского, Ферсмана,

вплоть до наших дней. Слева притягивает взгляд прекрасно выполненная «Карта месторождений

полезных ископаемых СССР».

Обычно посетители начинают обход экспозиции с коллекции метеоритов – старейшей и богатейшей в мире, где представлены 800 пришельцев из космоса.

– Прежде всего отметим такой интереснейший экземпляр, как Палласово Железо, – говорит наш сопровождающий. – Обнаруженный под Красноярском, он был исследован академиком Палласом (в честь которого и назван), что и положило начало новой науке – метеоритике. А вот самый крупный экземпляр в нашей коллекции – он весит 1745 килограммов. Выпал во время Сихотэ-Алиньского железного метеоритного дождя в 1947 году.

Внушительное впечатление производит экспозиция «Систематика минералов», где представлено около 3000 экспонатов. Выслушав объяснение экскурсовода о научной классификации минералов, народ устремляется к витринам, где выставлены псевдоморфозы минерального вещества в виде мыши, розы и детской сандалии. Рядом – эффектные образцы разновидностей минералов, уникальные по размерам, окраске, форме: густо-фиолетовый аметист, гигантские кристаллы кальцита, друзы дымчатого кварца около тонны весом, полихромный кристалл топаза.

Многих

привлекают витрины, где выставлены скромные минералы Подмосковья. Здесь желающие

заняться самостоятельным поиском образцов в окрестностях Москвы могут увидеть

кальцит из Гжели, флюорит из Вереи, халцедоны и агаты из окрестностей Голутвина,

минералы из ледниковых отложений оврагов в районе Икши.

Многих

привлекают витрины, где выставлены скромные минералы Подмосковья. Здесь желающие

заняться самостоятельным поиском образцов в окрестностях Москвы могут увидеть

кальцит из Гжели, флюорит из Вереи, халцедоны и агаты из окрестностей Голутвина,

минералы из ледниковых отложений оврагов в районе Икши.

– Да, москвичам - собирателям красивых камушков просто позавидуешь, – улыбается Митрофанов. – Совсем не обязательно ехать на Урал или дальше – на Алтай, когда за порогом твоей подмосковной дачи – вот они, самоцветики, горят под ногами.

Александр знает, что говорит: он начал собирать образцы геологических пород еще в студенческую пору, когда ходил по северным и сибирским рекам на байдарке. Все полки с книгами в его квартире переливаются от каменных «срезов».

Он подводит нас к двум неприметным витринам – в них выставлены новые музейные поступления.

–

Видишь, – обращается ко мне, – лежат себе на ватке мелкие зернышки, совсем невзрачные

– даже не разглядишь толком. А ведь это минералы, открытые в России за последнее

десятилетие. До сих пор мы не так много знаем о Природе, а эти вновь открытые

минеральные виды расширяют наши знания, представления о планете, а значит – и

обо всей Вселенной...

–

Видишь, – обращается ко мне, – лежат себе на ватке мелкие зернышки, совсем невзрачные

– даже не разглядишь толком. А ведь это минералы, открытые в России за последнее

десятилетие. До сих пор мы не так много знаем о Природе, а эти вновь открытые

минеральные виды расширяют наши знания, представления о планете, а значит – и

обо всей Вселенной...

А здесь, в центре зала, в большой витрине находится то, что удивляет всех посетителей – псевдоморфозы. В начале экскурсии я уже показывал мышь и розу – продукты замещения минерала (или органического вещества) другим с сохранением формы первичного образования. Особенно эффектны распилы окаменелого дерева в полтора метра в обхвате.

Слушаю, а сам не отрываю глаз от стен как бы карстовых пещер с причудливыми формами кальцита и аргонита.

В

конце зала просто ошеломляет феерия из драгоценных и поделочных камней. Говоря

научным языком, это экспозиция, включающая природные ювелирные камни, расположенные

по системе Ферсмана-Бауэра (алмазы, корунды – сапфир и рубин, изумруды, александриты,

гранаты), искусственно полученные и облагороженные камни (кварц, окрашенные топазы,

агаты) и различные изделия из камня – обязательные спутники человеческой культуры

с самых древних времен.

В

конце зала просто ошеломляет феерия из драгоценных и поделочных камней. Говоря

научным языком, это экспозиция, включающая природные ювелирные камни, расположенные

по системе Ферсмана-Бауэра (алмазы, корунды – сапфир и рубин, изумруды, александриты,

гранаты), искусственно полученные и облагороженные камни (кварц, окрашенные топазы,

агаты) и различные изделия из камня – обязательные спутники человеческой культуры

с самых древних времен.

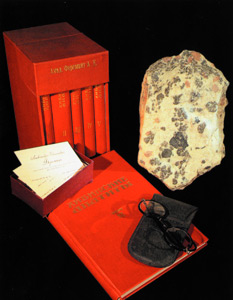

И тут тоже трудно остановить взгляд на чем-то одном – все интересно: кремниевые наконечники для стрел и копий каменного века; китайские ритуальные камни из нефрита; камнерезные изделия отечественных гранильных фабрик – например, обелиск из уральских самоцветов или уникальные камины и изящные вазы из яшмы работы колыванских мастеров.

Удивительны и неподражаемы изделия из цветных камней знаменитой ювелирной фирмы Карла Фаберже, представленные в музее: «Солдат», «Возница», «Слон», «Лев», «Сосна, обвитая лианой». Последнее – верх совершенства и изящества. Перед ним меркнет даже непревзойденная по сложности и тонкости работы флорентийская мозаика шкафчика-кабинета, сделанного по заказу императрицы Марии Федоровны на Петергофской гранильной фабрике.

Пока мы восхищаемся сокровищами музея, который поистине сравним с пещерой Аладдина, экскурсовод продолжает рассказ.

– Прежде всего музей – хранилище десятков тысяч образцов минералов, центр научной работы. Особенно после 1917 года, когда его директором стал академик А.Е. Ферсман, который организовал крупные экспедиции в различные районы страны, что пополнило коллекции экспонатами большой научной ценности. В 1956 году музею присвоено имя академика.

Музей

– центр как накопления научного материала, так и научно-исследовательской работы

по изучению поступающих минералогических коллекций. Есть карточные каталоги по

месторождениям, шлифотека по минералам. И еще одна важнейшая роль музейных работников

– популяризация научных знаний, пропаганда достижений российской геологической

науки.

Музей

– центр как накопления научного материала, так и научно-исследовательской работы

по изучению поступающих минералогических коллекций. Есть карточные каталоги по

месторождениям, шлифотека по минералам. И еще одна важнейшая роль музейных работников

– популяризация научных знаний, пропаганда достижений российской геологической

науки.

Помимо устройства передвижных выставок, тематических экспозиций и проведения экскурсий, музей регулярно проводит заседания научного семинара, который со времен В.И. Вернадского называется «Минералогический кружок». Здесь выступают, обсуждают новые данные по минералогии не только специалисты, но и просто любители камня, студенты, школьники. В музее всегда рады общению с увлеченными людьми.

Владимир ЛЕБЕДЕВ

К началу ^