Студенческий меридиан

Выпуском журнала занимался коллектив журналистов, литераторов, художников, фотографов. Мы готовим рассказ о коллегах и об их ярких, заметных публикациях.

А сейчас назову тех, кто оформлял СтМ с 1990-х до 2013-го.

Главный художник

мастер компьютерного дизайна

и фотограф Игорь Яковлев.

Большая часть обложек и фоторепортажей – творческая работа Игоря Яковлева.

Надеюсь, что нам удастся представить Вам увлекательную историю создания и деятельности СтМ.

Юрий Ростовцев, гл. редактор

«Студенческого меридиана», журнала,

которому я с удовольствием служил

с 1977 по 2013 годы.

Номер 03, 2007

Московская медицинская академия им. Сеченова: Изнанка белого халата

Моя знакомая, медсестра в больнице, рассказывала: как-то ее подруга попросила взять на дежурство сына. Мол, мальчишка хочет быть доктором – так пусть посмотрит на оборотную сторону профессии. Глядишь, после ночи в приемном покое образумится и оставит эту идею. Эксперимент не удался: чувства к медицине прошли проверку, и вскоре юноша стал студентом медвуза.

Те, кто сейчас, как и он, только пробуют профессию на вкус, через несколько лет могут оказаться у вашей больничной койки. И от их прогулянных лекций, семинаров, которые они сладко проспали на последней парте, пропущенных мимо ушей нотаций опытного преподавателя, недоученных предметов будет зависеть не только ваше здоровье, но, возможно, и жизнь.

Вот поэтому, решив написать о Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова, я отправилась не только на встречу с ее ректором (материал опубликован в №1 за 2007 год), но заглянула и к студентам, чтобы узнать, что называется, изнутри, как готовят будущих врачей.

Дареный конь и зубы

Чтобы там ни говорили о современных эскулапах, я всегда относилась к ним с пиететом: все-таки мало кому доводится так часто воочию наблюдать границу между жизнью и смертью.

Чтобы там ни говорили о современных эскулапах, я всегда относилась к ним с пиететом: все-таки мало кому доводится так часто воочию наблюдать границу между жизнью и смертью.

С этим ощущением и отправилась к будущим докторам из ММА. И не разочаровалась: передо мной были не «полуфабрикаты» от медицины, а сложившиеся личности.

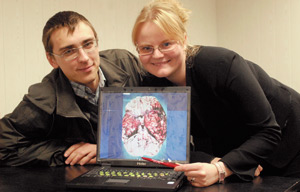

О своих собеседниках я узнала следующее. Серьезный молодой человек Дмитрий Жуликов, клинический ординатор первого года на кафедре хирургии, увлечен эндокринной хирургией, некоторыми аспектами абдоминальной хирургии, а также методами молекулярной диагностики злокачественных опухолей. Врачом он решил стать спонтанно и, как надеется, начал династию: до него в семье никто не был связан с медициной.

Его коллега, студент 6-го курса научного факультета Игорь Самойленко – потомственный доктор. Пример родителей и старшего брата привел его в ММА, где Игорь изучает новые методы лечения онкологических заболеваний, иммунологию, нейроиммунологию и пишет дипломную работу в Онкологическом научном центре им. Блохина.

Его коллега, студент 6-го курса научного факультета Игорь Самойленко – потомственный доктор. Пример родителей и старшего брата привел его в ММА, где Игорь изучает новые методы лечения онкологических заболеваний, иммунологию, нейроиммунологию и пишет дипломную работу в Онкологическом научном центре им. Блохина.

А у Марии Макеевой, четверокурсницы стоматологического факультета и переводчицы медицинской литературы, история прихода в профессию совсем необычная. Хотя и бабушка, и мама у нее стоматологи, Маша, всерьез увлеченная конным спортом, мечтала о карьере ветеринара. Но мудрая подруга подсказала: станешь ветеринаром – вряд ли обеспечишь достойное содержание своей лошади. Маша, как витязь на распутье, подумала-подумала и решила, что перспектива «коня потеряешь» ей не подходит, поэтому пошла по стопам родителей. И нисколько не пожалела: чувствует себя как рыба в воде.

– Интересуюсь парадонтологией, – увлеченно рассказывает Маша. – Парадонт – это комплекс тканей, окружающий зуб. Там бывает масса патологий. Сейчас у нас как раз идет этот курс с большим количеством хирургических манипуляций. Их мы отрабатываем на свиных головах. Это так интересно, вы себе не представляете!

– Интересуюсь парадонтологией, – увлеченно рассказывает Маша. – Парадонт – это комплекс тканей, окружающий зуб. Там бывает масса патологий. Сейчас у нас как раз идет этот курс с большим количеством хирургических манипуляций. Их мы отрабатываем на свиных головах. Это так интересно, вы себе не представляете!

Вот уж действительно – не представляю. Конечно, не падаю в обморок от вида крови, но хладнокровно наблюдать хирургические дивертисменты не приучена. Поэтому и спросила:

– Что самое страшное и что самое приятное в работе врача?

Дмитрий:

– Самое страшное, наверное, – ответственность: хирург обязан принимать решения. Порой они даются нелегко, потому что понимаешь: от каждого твоего движения зависит судьба пациента. А приятное – даже не благодарность пациента, а осознание, что помог человеку.

– Уже приходилось брать на себя ответственность за чью-то жизнь?

– Уже приходилось брать на себя ответственность за чью-то жизнь?

– Приходилось. Это особенность в основном экстренной хирургии. Когда ночью по скорой поступает больной, сложно решить, оперировать его или нет, отпустить домой или оставить до утра, когда придут более опытные коллеги. А я неоднократно дежурил в московских больницах.

– Могло ли что-то отвратить от профессии?

Игорь:

– Меня, пожалуй, ничто не могло. Я все-таки давно существую в этой среде благодаря родителям. Хотя, конечно, неприятно, когда врач объективно не в состоянии оказать должный объем помощи. В московских клиниках частенько бывает так, что доктор знает, в чем нуждается пациент, но не имеет технических возможностей ему помочь. Или у больного не хватает средств, чтобы такую помощь получить...

Другой страшный момент – бессилие медицины перед некоторыми проблемами. А радостно – когда человеку помог. Даже неважно в тот момент, как он к тебе отнесся. Ты сохранил ему здоровье, продлил жизнь – это главное.

Маша:

– Практика у нас начинается на третьем курсе. Старшекурсники предупреждали, что неухоженный рот может вызвать отвращение. И я этого боялась. Но когда в первый раз такого пациента увидела, почувствовала, что очень хочу этому человеку помочь, не отпущу его до тех пор, пока не приведу в порядок.

Самое большое удовольствие – от результата своей работы. Пришел ко мне человек с огромной черной дыркой в зубе, а ушел с красивой ровненькой пломбочкой! Первый раз, когда это удалось, радовалась неделю! Стоматология мне тем и нравится, что результат можно увидеть быстро.

– Доверили бы вы людям, которые учатся с вами, лечить себя?

Дмитрий:

Дмитрий:

– Некоторые мои сокурсники просто виртуозы в хирургии. Им я бы доверил оперировать себя. Правда, многое зависит и от вида операции. Великий хирург Эстли Купер сказал, что есть много хирургов, которым бы он доверил удалить свой желчный пузырь, но только одному – удалить паховую грыжу. Такой дифференцированный подход.

Игорь:

– Я знаю многих, на кого могу положиться. Если даже не они сами будут лечить, то, по крайней мере, свяжут с нужными людьми. В медицине важно не только быть хорошим специалистом, но еще и хорошим организатором. А так я и сам – не дай Бог, конечно! – готов кому-нибудь помочь!

– С гарантией?

– Гарантию медики не дают. Зато дают стоматологи.

– Гарантию медики не дают. Зато дают стоматологи.

– На втором курсе, когда мы начинаем лечить, – принимает эстафету Маша, – как правило, первые наши пациенты – одногруппники. Однокурсница, которая знала, что я никогда не лечила человека, сама вызвалась быть моей «пациенткой». Я, признаться, удивилась: доверяет, зная, что я такого еще никогда не делала. Два года прошло, как я ей ставила пломбу, а зуб у нее до сих пор не болит. Тьфу-тьфу-тьфу!

О нравственности и мытье рук

Выучить латинские названия сотен или даже тысяч лекарств. Запомнить последовательность действий при операции. Научиться подавлять страх и неприязнь, не терять самообладания. Не бояться принимать решения.

Чтобы освоить эти и многие другие основы профессии, будущим докторам недостаточно стандартных пяти лет в вузе. И даже диплом, открывающий для остальных студентов ворота в профессию, для медиков – лишь ступенька в образовательной лестнице. Обязательное постдипломное обучение – это либо два года ординатуры, либо год интернатуры. И только после этого начинающий доктор получает сертификат специалиста и право практиковать. Дальше – узкая специализация и другие этапы совершенствования. Поэтому будущих врачей можно по праву назвать «вечными» студентами, ведь срок их обучения доходит до двенадцати лет.

– На медика сложно учиться? – спрашиваю Дмитрия, Игоря и Машу. – В чем, по-вашему, главные трудности?

Дмитрий:

– В том, что объект твоей работы – человек. Причем весь – и психика, и внутренние органы. Студент-медик получает знания по большому спектру вопросов, связанных с человеком. Мне лично учиться нетрудно. Моменты привыкания, конечно, были. Например, я только со временем понял, что мертвое тело – не самое страшное. Сложнее общение с живыми людьми. С третьего курса у нас была практика. Я попал в отделение реанимации Института им. Склифосовского. Там и увидел медицину такой, какая она есть.

– В том, что объект твоей работы – человек. Причем весь – и психика, и внутренние органы. Студент-медик получает знания по большому спектру вопросов, связанных с человеком. Мне лично учиться нетрудно. Моменты привыкания, конечно, были. Например, я только со временем понял, что мертвое тело – не самое страшное. Сложнее общение с живыми людьми. С третьего курса у нас была практика. Я попал в отделение реанимации Института им. Склифосовского. Там и увидел медицину такой, какая она есть.

Игорь:

– Объем информации в медицине колоссальный и спектр изучаемых проблем тоже – от неорганической химии до психологии. От материального до нематериального. Понятно, что-то забывается, что-то остается.

У меня друзья учатся в технических вузах. Там образование «заточено» под определенную профессию. Учится студент на инженера по эскалаторному делу – через пять лет он инженер по эскалаторному делу. У нас обучение построено так, чтобы к окончанию института человек мог лечить все. Но к шестому курсу почти каждый знает, чем конкретно будет заниматься. Определяется круг проблем, которые студент хочет изучать более детально.

Маша:

– Мне было очень нелегко первые полтора-два года. Огромное количество информации, хочется все успеть. И времени тратится огромное количество, и сил. Когда пропускаешь занятия – догонять тяжело. Мои друзья из немедицинских вузов всегда удивляются: «Что такое «отработка»?

– А что это?

– Это когда день прогулял или проболел, потом приходишь и его отрабатываешь. Даже одно пропущенное занятие учебниками не возместишь – обязательно нужно общение с преподавателями. Правду говорят – медикам болеть нельзя!

– Преподаватели учат, как относиться к пациенту? Объясняют нравственную составляющую профессии?

Дмитрий:

– В медицине есть вещи, которым научить невозможно. Если у человека есть задатки, чтобы работать лечащим врачом, со временем, с опытом они разовьются. А если нет, он может, например, работать врачом ультразвуковой диагностики или выбрать какую-то еще нишу, где не нужно плотно взаимодействовать с больными.

Игорь:

– До 1990-х годов у нас были такие взаимоотношения врача и пациента: доктор все знает, он все за меня решит, я к этому отношения иметь не буду. Сейчас все поменялось: врачи стремятся переложить с себя ответственность, чтобы больной сам выбирал, какое лечение ему проходить, проходить ли вообще или отказаться. И пациенты стали более активными и любознательными: хотят знать, что с ними и что будет в том или ином случае.

В онкологии, к сожалению, не всем можно помочь... И отношение персонала здесь должно быть наиболее гуманным. Хотя это актуально для любой сферы медицины. Конечно, бывает, что больные ведут себя неадекватно: грубят, хамят, не до конца осознавая всю тяжесть своего положения. Поэтому фраза: «На больных не обижаются» – для людей нашей профессии не шутка.

Маша:

– Для меня настоящая нравственная школа – когда преподаватели берут нас на консультации в клинику. Лучшего примера, чем поведение самих врачей на приеме, для меня лично нет. В стоматологии пациенту нужно подробно описать его проблему – на это уходит масса времени. Нас учат, чтобы мы больше говорили с пациентом.

– У меня ощущение, что, обучаясь медицине, молодой человек взрослеет быстрее. Как профессия повлияла на характер?

Дмитрий:

– Отношение к жизни становится более жестким. В хирургии существует дилемма: приходится делать человеку больно, чтобы потом ему не было еще больнее. Когда решаешь такие задачи, открываются новые стороны характера. Перевоспитываешься, что ли. Иначе – прощай, профессия.

Игорь:

– Характер действительно меняется. Когда жизнь и смерть довольно часто ходят друг за другом – только что человек дышал и вдруг умер, а через мгновение его реанимировали, и он снова живет, – ко всему на свете начинаешь относиться проще. Но это не цинизм. Просто осознаешь, сколько вокруг опасностей, угрожающих жизни.

Маша:

- Мне кажется, становишься более организованным. Точность для врача – это очень важно. Осторожность приходит. Понимаешь, что со здоровьем лучше не шутить. Мытье рук перед едой, незащищенные половые контакты – ко всему начинаешь относиться серьезнее. Перестаешь понимать людей, которые надеются на авось. Появляются какие-то «пунктики», которые стараешься соблюдать всегда.

Вдогонку за знаниями

В век, когда скорость обновления информации приближается к сверхзвуковой, главная проблема для специалиста в любой области – не отстать от общемирового процесса. Поэтому я поинтересовалась у будущих врачей, как в ММА обстоят дела с актуальностью учебного материала.

Информацию, что называется up-to-date, студенты получают в полном объеме, говорят мои собеседники. Мало того, иногда даже с опережением, ведь профессора ММА – члены различных медицинских сообществ – еще до выхода новой научной публикации успевают пересказать ее содержание студентам.

– Если человек интересуется чем-то, он сам найдет нужную информацию. И роль преподавателя здесь в том, чтобы его направить, – резюмирует Мария.

– В академии хорошая база для практической работы?

Маша:

– На стоматологическом факультете база просто прекрасная. Прошлым летом мы с однокурсницей ездили в Америку на 16 дней в стоматологический колледж. Наблюдали, как там обучаются студенты. Оказалось, «фантомы» – тренажеры, на которых мы учились сверлить зубы, у них такие же. Мы были приятно удивлены. Это все-таки знаменитое стоматологическое учебное заведение Америки – «Байлер колледж оф дэнтестри».

Игорь:

– На фундаментальных кафедрах есть существенная проблема – устаревшее оборудование. На клинических – другая беда: студентов много, а больных больше не положишь. И другой момент: пациенты сейчас не так часто позволяют студентам себя осматривать. Их можно понять – человек лег на лечение и хочет покоя, а ежедневно к нему приходят: стучат, щупают, спрашивают одно и тоже.

– Вы уже успели столкнуться с проблемами российской медицины. В чем мы отстаем, а в чем опережаем запад?

Дмитрий:

– Впереди планеты всей мы, как всегда, по изобретательности. Работаем в таких условиях, в которых западные коллеги ничего бы не смогли. Поэтому наших специалистов часто приглашают в иностранные клиники даже без подтверждения диплома.

А что касается проблем – первая, конечно, недостаточное финансирование. И, наверное, бюрократия – обилие бумажек. Постоянно появляются все новые, новые и новые, и врач погрязает в этой макулатуре, поэтому часто думает не о том, как быть с больным, а о правильном заполнении бланков, историй, карт, справок...

Игорь:

– Я подрабатываю в лаборатории в онкоцентре. Чтобы провести какое-либо исследование, нужно заказать иностранное оборудование и дожидаться его полгода. Спрашиваю, почему нельзя производить такое же оборудование у нас, ведь это делалось до 70-х годов. Мне отвечают, что почти не осталось тяжелой промышленности, точного станкостроения. Медицина – зависимая отрасль. Если нет прорывных технологий в физике, в машиностроении, она будет отставать...

Кстати, и пациенты требуют, чтобы материалы, инструменты – все было иностранное или даже определенной зарубежной фирмы. Поэтому проблему нужно решать комплексно – не только в медицине.

Маша:

– А я вижу более «мелкую» проблему – недобросовестность врачей. На своем маленьком участочке врач часто выполняет работу не должным образом: у него нет дорогостоящих материалов, у пациента – достаточных средств, и доктор опускает руки. Хотя есть методика, есть проверенные материалы, используя которые, добиться нормального результата все-таки можно! Но некоторые даже не пытаются.

Наши преподаватели говорят, что иногда не лечат больных, а перелечивают. Приходится оказывать не первичную помощь, а исправлять чьи-то ошибки...

Помимо слова «профессия» есть более замечательное – «призвание». Хочу пожелать моим визави совершать как можно меньше ошибок. Ведь врач – почти сапер, с той лишь разницей, что, промахиваясь, может и подорвать собственную репутацию, и поставить под угрозу жизнь другого человека.

Анастасия БЕЛЯКОВА

К началу ^